お試し30分500円につられて、以前から気になっていたストレッチに行ってみた。店のスタッフはスポーツ経験者の若者ばかり。説得されて明日80分5000円で、身体全体のチェックをしてもらうことに。ストレッチは根本的に、身体を治すので、一時的なマッサージよりいいと言う。一度試してみよう❗

楽生のすすめ(楽しく生きる、楽に生きる)

お試し30分500円につられて、以前から気になっていたストレッチに行ってみた。店のスタッフはスポーツ経験者の若者ばかり。説得されて明日80分5000円で、身体全体のチェックをしてもらうことに。ストレッチは根本的に、身体を治すので、一時的なマッサージよりいいと言う。一度試してみよう❗

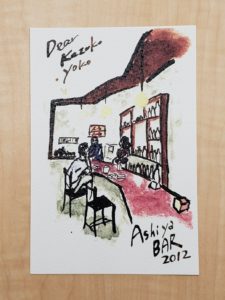

京都在籍時7年間お世話になり、今も年1回ほど思い出したように行ってます。マスターが同年代。ビジネスに厳しい京都でのいこいのひとときを過ごし、バカな話をたくさんしました。

(2018年1月号コラムより)

2017年新語・流行語大賞の金賞に「忖度」が選ばれた。大辞林などで調べると「他人の心をおしはかること。また、おしはかって相手に配慮すること」とある。更にこのコトバの起源を調べると中国で西暦210年に書かれた「述志令」に見られるのが初とされ、中華圏では「人の考えを推し量り自分が不利益を被らないようにする保身的行為」という意味で深く根付いているという。

前者の解釈でいけば、「他人の心をおしはかる」ことは、営業マンとしてある意味必須の能力である。営業に出たての頃教えられた「お客様に対しての気くばり、目くばり、心くばり」や「その商品を使う人の立場になれ」を思い出す。気配りの先が外向き(社外、得意先)か、内向き(社内、上司)かの違いは大きいし、社内での行き過ぎた忖度は会社の経営判断をずらせてしまう危険性がある。はじめて聞いたときは「外国人にはない日本文化特有の奥ゆかしさ、思いやり」の香りもあったが、政治やマスコミの道具にされて、どうやら吹っ飛んでしまったようである。

政治家ではないが、コトバの恐ろしさはテレビの中だけではない。日常でも一歩間違えると築きあげた人間関係をいともあっさりと壊してしまう。コトバだけひとり歩きしないように、面と向き合った(表情のわかる)密なコミュニケーションが誤解を防ぐ手段だと思う。どうも最近の風潮として自分に負担のかかる面倒な面談をさけて、効率という逃げ道のもとに文字だけのやりとりが増え、本当の繊細な思いを伝える場面(面談コミュニケーション)の絶対量が減ってきている気がする。

新しい年は、人間にしか持つことのできない「思いやり」のあふれる1年であってほしいものである。

高校時代の同級生の憩いの場です。同年代の話上手、持ち上げ上手のママが上手にいなしてくれます😁

高校時代の同級生の憩いの場です。同年代の話上手、持ち上げ上手のママが上手にいなしてくれます😁

私は三男坊に生まれたせいか、どちらかというと調整型の人間のようだ。天秤で例えると端と端で戦うより、真ん中でその情勢を楽しむタイプ。卑怯な感じもするが、空気を読むのに長けていると言われる三男だからしょうがない。

だから「人間万事塞翁が馬」や「苦あれば楽あり」等がモットーとなり、私が生きるための哲学になっている。辛いときは、いつか運が向いてくる、ここは耐え時と踏ん張り、好調な時は、油断してはダメと自らを戒める。カンオケに入るときは、皆プラスマイナスゼロの状態だと信じてる。悪いことをしたら、生きている間に必ずしっぺ返しが来ると。

どうせ最後がゼロで終わるのであれば、色のない(変化のない)白のキャンパスのままで終わるのではなく、浮き沈みがあり、その時々の色がついて、見ていて楽しい絵を描ききり一生を終えたい。

日本語教師の講座を一緒に勉強したご夫婦のお店です。お洒落なバー&レストラン。気軽に入れます。このお店のおかげで 初めて麻布十番の地に踏み入れることが出来ました。同窓会の幹事でも使用し、おおいに私の株が上がりました🙋

この絵はお店に飾ってくれてます🐶

(2018年8月号コラムより)

コンピュータの世界はゼロ(0)とイチ(1)の配列で構成されている。そのせいというのはこじ付けかもしれないが、最近は白か黒かどちらかにしないと気が済まないという風潮である。

政治の世界(今や大衆芸能化ナイズされている?)や芸能、マスコミの世界でもウソや浮気、ハラスメントなど自分たちの都合のいいように、一部分を切り取った情報で白だ黒だと騒いでいる。これでは、透明度が上り真実に近くなったとは言い切れない。

一方、スポーツの世界でも ワールドカップのサッカーで導入されたVAR判定(ビデオ・アシスタント・レフリー)(すでにテニス、バレー、野球のチャレンジでもお馴染みだが)審判が試合の流れを止めて機械判定。これではいずれ審判も必要なくなる。

かつて、江夏のような名投手が打者だけでなく、審判とも駆け引きをしたというような味わいもなくなる。グレー部分の妙味もあるし、だいたい白黒の判断基準は本来個人差があってしかるべきもの。だからかえって面白い。又必要悪もあるし、ウソも方便というようなコトバもある。

私は関西の出身であるが、「まあそのへんにしとき! 次行こ!」でないと大事な事までたどり着かない。

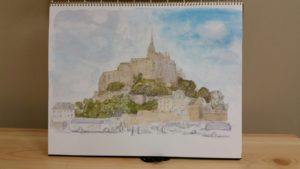

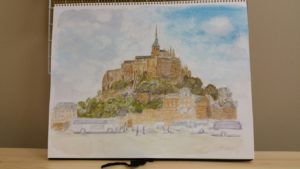

50歳の頃、お客様招待会のメーカー随行(仕事)で、生まれて初めてヨーロッパへ。オランダ~ベルギー~フランス各2泊ずつ。とにかくヨーロッパの歴史を含む重厚感に圧倒され、魅いられました。その時に行ったモンシャンミシェルの水彩画です。近所に出来た絵画教室で初めて本格的に教えてもらいながら描きました。

私の絵の師匠である宮崎さんとよく休日に横浜でスケッチをして過ごしました。宮崎さんは若くして亡くなられましたが、その画風は私の原点です

(2018年2月号コラムより)

築地のすぐ近くにある「聖路加国際病院」の名誉院長であり、昨年105歳で亡くなった日野原重明氏の「いのちの使いかた」という本に出会った。氏はオウム真理教によるサリン事件の時に一般患者の診療を急遽中止して640名の患者の対応をしたことや、生活習慣病という言葉をつくり、完全独立型ホスピスを日本で初めてつくった事などで有名である。又、58歳の時に「よど号」ハイジャック事件の人質から生還した後、「命という与えられた時間を困っている誰かのために捧げるのが人としての使命」と、小学校で226回の「いのちの授業」を開講し伝えていくということをした。

そして、氏が病床にて最後に伝えた言葉がふたつある。ひとつめはエンカウンター(出会い)であり、それは自分を成長させる糧であるということ、そしてふたつめはキープオンゴーイング(全身し続ける)ことの大切さである。文字通り生涯現役を貫き全身し続けた実践の人であった。

働くということは、与えられた命(時間)を人様のためにつかうことである…60歳を迎える年の始めに「天秤にかけると、まだまだ奉仕の時間が足りない」と再度スタートラインにつくための素晴らしい出会い(プレゼント)を頂いた。